(译 / 红猪) 在任何领域都有个问题——事情做成了,功劳算谁的?在科学界,重要研究的功劳归属是写在纸上的,谁都可以查看。如果跻身作者、把名字署在了科学论文的顶端,那就能换来名誉和事业,而如果功劳只是淹没在少有人读的致谢部分,那就什么都得不到了。

在这张日期不详的照片中,坐在显微镜前的这些女性的姓名都没有记录。图片来源:BETTMANN/ GETTY

然而在过去几年里,布朗大学的艾米莉亚·韦尔塔-桑切斯(Emilia Huerta-Sánchez)和旧金山州立大学的罗丽·罗尔夫斯(Rori Rohlfs)却带着一群学生,在为期二十年的遗传学论文中检索了致谢部分,并从中发掘了一批没有像今天的研究者那样获得应有表彰的女性。具体来说,她们发掘了几十位贡献卓越、却从未得到认可的女性程序员。其中的几位女性反复出现在了好几篇论文的致谢部分,却始终没有获得作者的地位。她们共同创造了那段科学史,最后却沦为了科学史上的注脚。

罗尔夫斯说:“当我和艾米莉亚检索种群遗传学领域的那些先辈时,我们发现其中很少有女性的身影。但实际上这门学科是有女性的,她们也真的从事了研究。知道有她们存在后,我被深深触动。”

开展这个项目的契机是2016年的电影《隐藏人物》(Hidden Figures),影片讲述了60年代三位黑人女数学家帮助美国宇航局赢得太空竞赛的故事。看过影片之后,韦尔塔-桑切斯和罗尔夫斯都感到惊讶:这三位女主角的名字她们居然从来没听说过。她们由此想到:历史上还有多少女科学家是她们不知道的呢?

《隐藏人物》宣传海报。图片来源:foxmovies.com

她们的脑海中随即冒出了一个名字:詹妮弗·史密斯(Jennifer Smith)。韦尔塔-桑切斯想到了自己读过的几十年前的一篇经典论文,其中的致谢部分感谢史密斯“能干地编写和执行了研究中的所有运算”。这就奇怪了:在今天,编程被看作是一项关键工作,如果一项研究中的所有编程都由一位科学家担当,她就理应获得论文的署名权。“然而令我奇怪的是,史密斯却不是那篇论文的作者。”韦尔塔-桑切斯说道,“我和罗尔夫斯想找一找是否还有其他像她一样被埋没的女性。”

两人招募了五个本科生,让她们遍读了一本期刊《理论种群生物学》(Theoretical Population Biology)。学生们仔细阅读了1970至1990年间出版的每一期,近900页的打印稿,找出了致谢中的每一个人名,然后确认这些人是否曾担任编程工作,并尽可能推测出了这些人的性别。其中一名本科生罗切尔·雷耶斯(Rochelle Reyes)说,自己对这项研究“充满干劲”,因为她从小就听说了不少没有获得认可的先驱,比如揭示DNA结构的关键人物罗莎琳·富兰克林(Rosalind Franklin),以及凭自身细胞革新了医学研究的海瑞塔‧拉克斯(Henrietta Lacks)。雷耶斯说:“我很幸运能成长在一个多元的环境里,让我对科学和社会公义都充满热忱。”

参与这项研究的Ezequiel Lopez Barragan、Rochelle-Jan Reyes、Samantha Kristin Dung、 Andrea López和Ricky Thu。图片来源:Mayra Banuelos

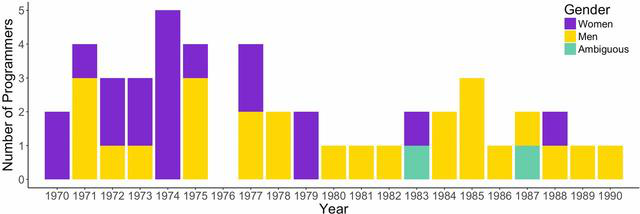

雷耶斯和几位同事发现,在那些1970年代的论文致谢中,有59%的程序员都是女性,但获得署名的女性仅有7%。那十年正是种群遗传学的关键十年,许多现代研究的基础就是当时奠定的。雷耶斯团队写道:“如果只看当时的作者署名,会觉得这门学科的研究都是由少数科学家独立完成的,且他们几乎都是男性。”但事实并非如此。

《理论种群生物学》致谢里出现的程序员。紫色是女性,黄色是男性,绿色是性别不明。图片来源:doi.org/10.1534/genetics.118.301277

隆德大学的遗传学家杰西卡·阿博特(Jessica Abbott)指出:“很难知道过去的幕后英雄们到底做出了怎样的贡献。”不过眼下的这项研究“也说明了只要创造性地思考,就有可能获得正确的数据。”

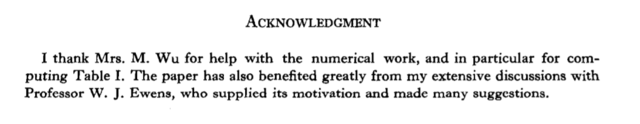

比如一篇发表在1975年的论文就感谢了一位玛格丽特·吴(Margaret Wu),说她“参与了本项研究的数字工作,对表格I的运算贡献尤大。”其实这位吴女士的功劳远不止此,她参与发明了一件统计学工具,直到今天还常被韦尔塔-桑切斯这样的科学家用来估算某个特定规模的样本中有多少遗传多样性。这件工具被称为“瓦特森估计量”(Watterson estimator),命名的根据是1975年那篇论文的唯一作者,G.A·瓦特森(G. A. Watterson)。论文迄今已有了3400次引用。

在1975年的论文《无重组遗传模型中分离位点的个数》(On the number of segregating sites in genetical models without recombination)中,脚注里感谢了一位“吴女士”。图片来源:论文截图

有人会反驳说,这些旧论文里罗列的程序员做的都是卑微的工作,并不够署名的资格。但罗尔夫斯表示这个说法难以成立,尤其是对吴女士、珍妮弗·史密斯和芭芭拉·麦卡恩(Barbara McCann)而言,因为这三人都出现在了好几篇论文的致谢中。“她们的工作都是够分量的,所以才会一次次地被人召回来共事。”她说。她的团队甚至访问了威廉·希尔(William Hill),即詹妮弗·史密斯在爱丁堡大学的前任导师,希尔也肯定了史密斯的工作技术高超又不乏创意。可惜希尔不知道史密斯的下落,研究团队也没有再找到她。

幸运的是,研究者找到了玛格丽特·吴,在用电邮和电话反复联络之后,吴女士终于回应了。她告诉她们,她当年参与瓦特森估计量的论文时是一名研究助理,是在工作中自己学会编程的。韦尔塔-桑切斯说:“好像大家都认为那时候的女性做的都是秘书工作,平时只打打代码、穿穿卡片什么的,并不从事智力研究。但是听吴女士描述当年的工作,那都是现在的研究生和博士后做的事情。”

那篇论文之后,吴女士并没有接着去念博士。现在回想,她说,“如果当时有人怂恿,我可能还是会动心的。”她到四十多岁才拿到了博士学位,那时已经作为统计员和数学教师工作了二十年。现在,吴女士在墨尔本大学任教职,专门开发分析教育数据的统计方法。我提出了当面采访的请求,吴女士未回复,但韦尔塔-桑切斯告诉我,吴对1975年的那篇论文似乎并无遗憾:“她是微笑着提起那件事的,还笑了几声。我感觉自己比她更难过。”

到了1980年代,只把程序员打发到致谢部分的做法变少了,部分原因是编程工作渐渐落到了研究生和博士后的肩上,而研究生和博士后是有权署名的。但也有一个原因是编程从原来低收入女性从事的“粉领”工作,变成了一个男性主导的职业,这个局面一直持续到了今天。说到底,程序员变成了男人,于是有了署名权。

“这次研究是一个机会,它让我们反思在署名和其他衡量学术成就的标准中潜藏的规则。”罗尔夫斯说。即使到了今天,也还没有一套明确的规范指出一个人到底要做多少工作才有权署名。一个教授可能只给同事电邮了一些数据就署上了大名,一个实验室技术员可能付出了大量对实验不可或缺的劳动却仍被忽略。罗尔夫斯坦言:“这里头还没有标准,现行的署名制度肯定是将一些群体排除在外的。看看那些实验技术员,就会发现有许多女性和有色人种做出了创造性工作却没有得到署名。”

但即便女性得到了署名权,弥漫在现代科学中的系统性偏见仍对她们不利。首先,她们在数量上处于劣势。最近的一项研究发现,就算以目前的势头发展,男女比例在各个科学领域也要花上16年才能持平,而在物理学的之类的领域则要258年之久。这个差距在高级期刊上表现得尤其突出,在那里,人人向往的第一作者只有25%到35%是女性。且至少在有些领域,女性作者研究的被引用次数,要少于男性作者研究的次数。

此外,女性还要面临其他不利因素,比如训练不足、工资较低、得到的指导较少、缺少发言机会、负面的刻板印象、比男性更易受到骚扰和虐待等等,这一切都使许多女性早早放弃了科学职业。那些留下的则要受到比资质相同的男同行更加严厉的评判。她们中的一些就此被遗忘了。

好在这些问题已经越来越受重视,最近已经有几本畅销书发掘出了在科学、技术、工程和数学领域受到低估的女性的生平。比如玛戈·谢特利(Margot Shetterly)的《隐藏人物》(那部同名电影就是据此改编的)和娜塔莉塔·霍尔特(Nathalia Holt)的《火箭女孩的崛起》(Rise of the Rocket Girls),都介绍了美国宇航局历史上的精英女数学家。克莱尔·埃文斯(Claire L. Evans)的《宽带》(Broad Band)发掘了另外一群传奇女性,她们凭计算和工程技能参与了互联网的创建。还有丽莎·芒迪(Liza Mundy)的《编码女孩》(Code Girl),写了二战期间破译德国和日本密码的女性。

罗尔夫斯希望其他领域的科学家也能开展类似工作,去找出那些曾有杰出贡献却长期受到埋没的人才。“其实女性向来对科学影响很大,只是她们的成就从未获得应有的认可罢了。”参加这项研究的五名学生之一埃兹奎尔·洛佩兹(Ezequiel Lopez)说道,“这一点未来是可以改变的。”(编辑:游识猷)

编译来源

The Women Who Contributed to Science but Were Buried in Footnotes